「プロが使っているコードはこれだ!」第一弾!avex ボカロクリエイターコース講義レポート

コラム

2024年4月に開校した、avexボカロクリエイターコース。VOCALOID™を使った音楽を作ってみたい、独学で学んできた音楽制作を本格的に学び直したい、好きなことを仕事にしたい。そんな思いを胸に、VOCALOID™(その他合成音声ソフトを含む)を使用した音楽制作を、制作から発信まで、360°学べる、実践型オンラインスクールです。

本コラムでは、avexボカロクリエイターコースの講義をいくつかピックアップして、内容を少し紹介します。

第一弾としての今回は、4月に行われたRoKo373講師のコードワークについての講義をレポート!ボカロPとして前線で活躍するクリエイターが、一段階上の楽曲制作のヒントを伝えます。他のジャンルにも応用できるテクニックなので、アーティスト必見の内容です!

Title List

コードワーク応用編~ノンダイアトニックコードとは~

ダイアトニックコードが曲のベースになっていくコードに対し、ノンダイアトニックコードは黒鍵が入る、すなわち、ダイアトニックスケールに含まれない音を活用したコードを指します。ノンダイアトニックコードを取り入れることで、曲のベースとなるコード進行を拡張し、新たな音楽的表現を生み出すことができます。

ところが、このコード進行を取り入れるにはメロディとの兼ね合いが難しく、講義前は参加した生徒のほとんどが「使っていない」と回答するほど。音楽シーンで度々取り入れられるコードでありながら最初は嫌煙されがちですが、実は簡単に取り入れることができます。

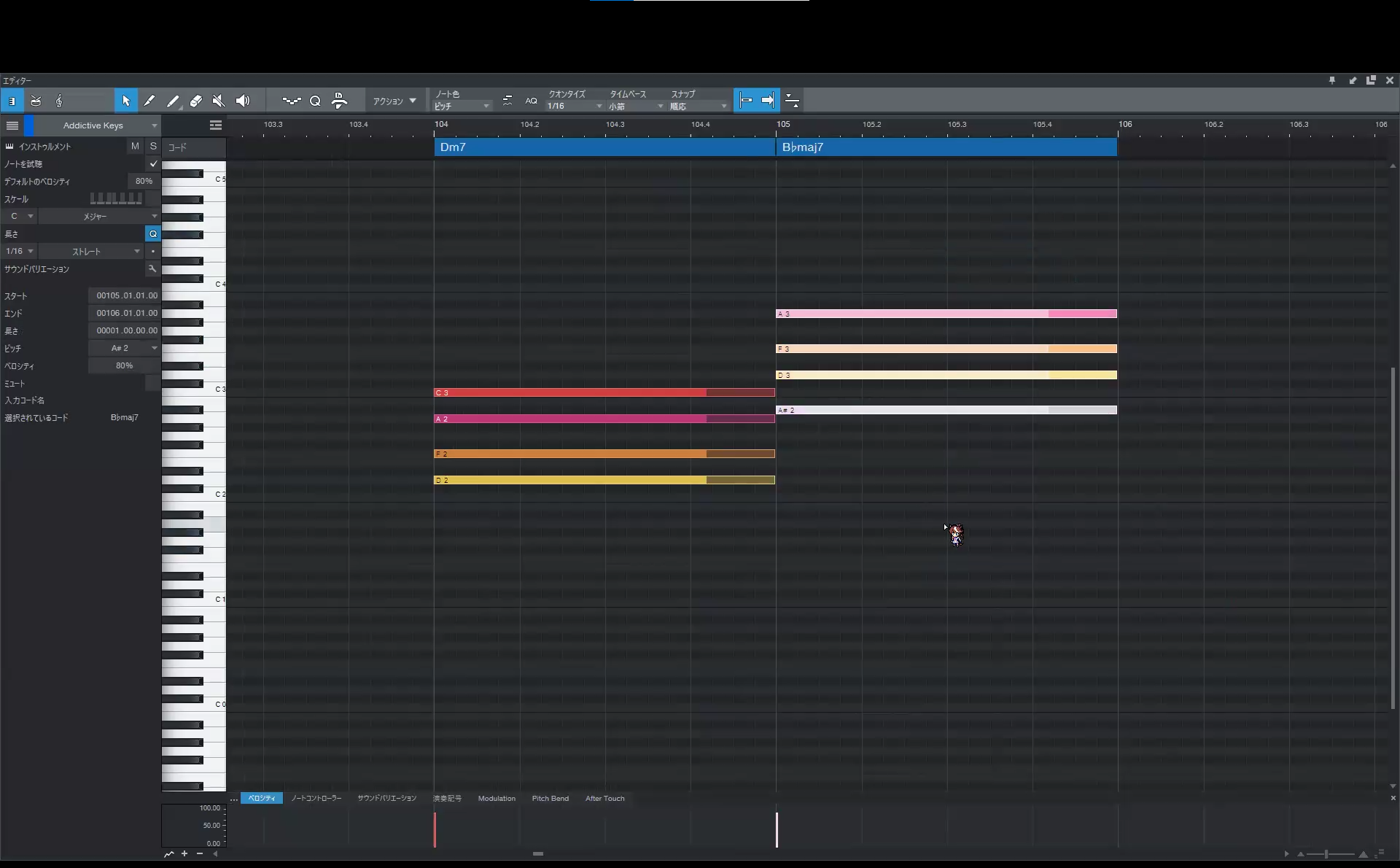

例えば”Dm7”と”B♭maj7”を見てみましょう。

比較してみると、実はよく構成音が似ていることがわかります。

そのため「構成音が似ている」という理由だけで代用することができます。こういった形でコードを置き換えて代用することで簡単に取り入れることができます。

音を聞き比べてもらうと、B♭maj7の方が少し大人な雰囲気になります。この音はCメジャースケールには無い音なので幅を広げることができます。

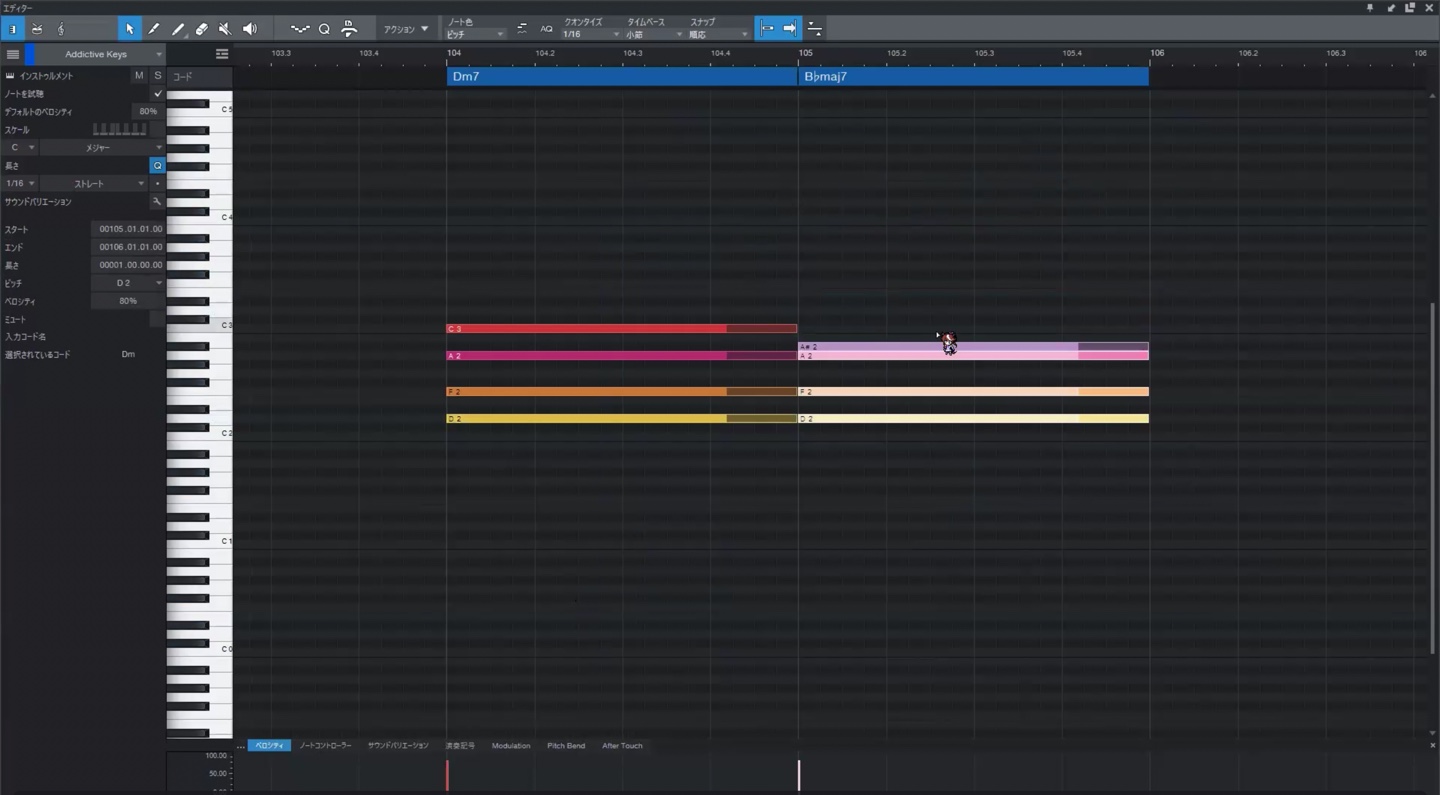

では実際にとあるコード進行を例に挙げて置き換えてみましょう。C→F→Dm→GからC→F→B♭maj7→Gに置き換えてみます。

構成音が1音変わっているだけの差なのですが、右側の方が順次進行と半音進行の流れを作ることができます。順次進行はドラマチックな響き、半音進行はいわゆるエモい響きになりやすく、半音進行の流れをいかに上手く作るかが重要なポイントになってきます。

このように、ノンダイアトニックコードを取り入れることでダイアトニックコードのみとはまた違った響きを得られ、制作する楽曲に幅を持たせることができます。

ここからは、講義内の実例とともに活用方法を紹介します。

ノンダイアトニックコードを使ってみよう

ではノンダイアトニックコードをどのように取り入れたら良いのでしょうか?

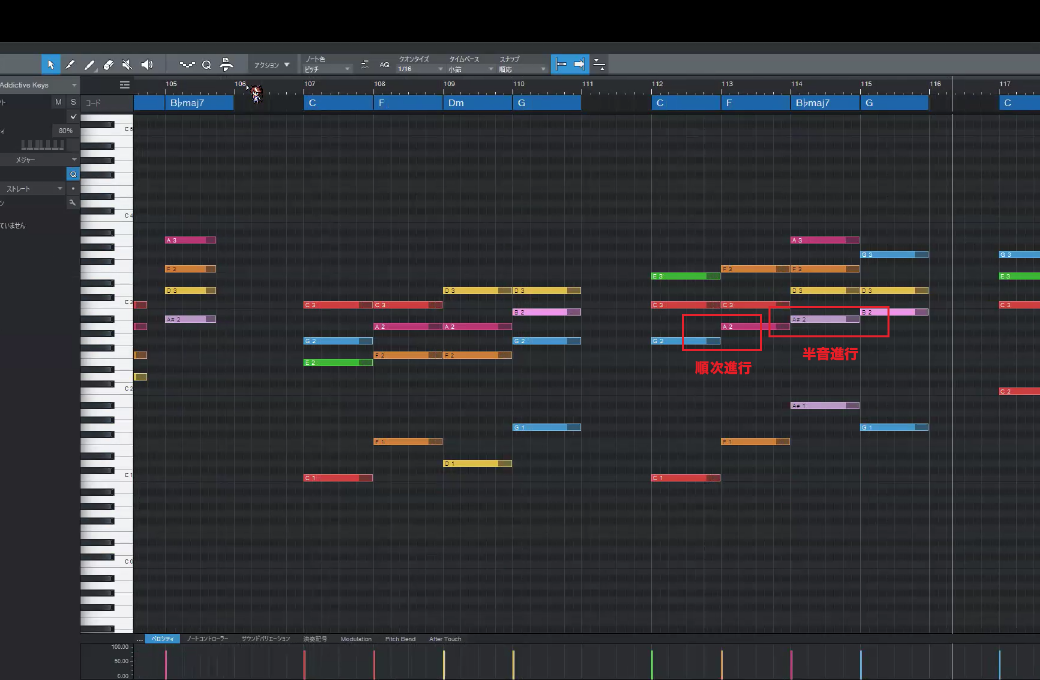

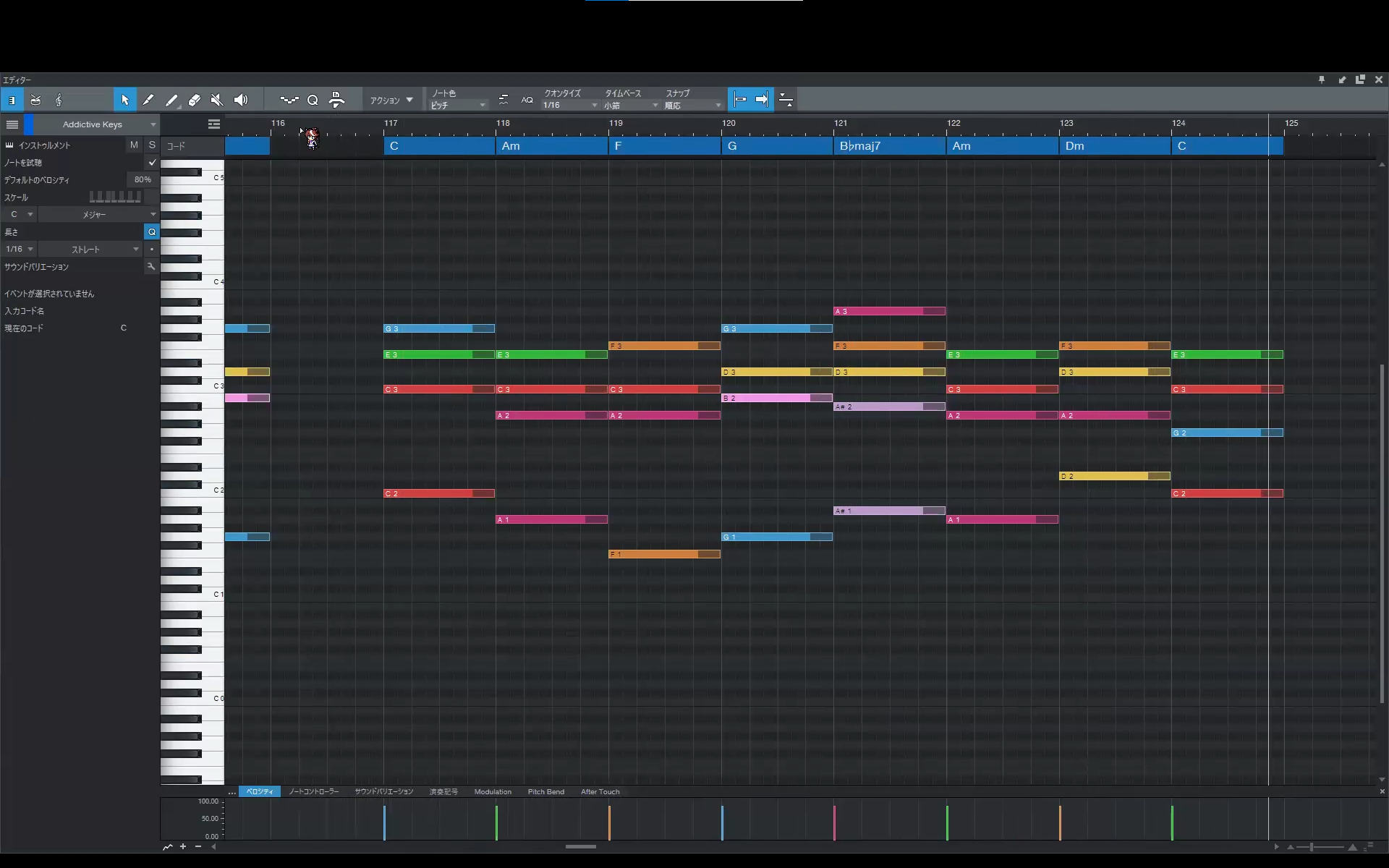

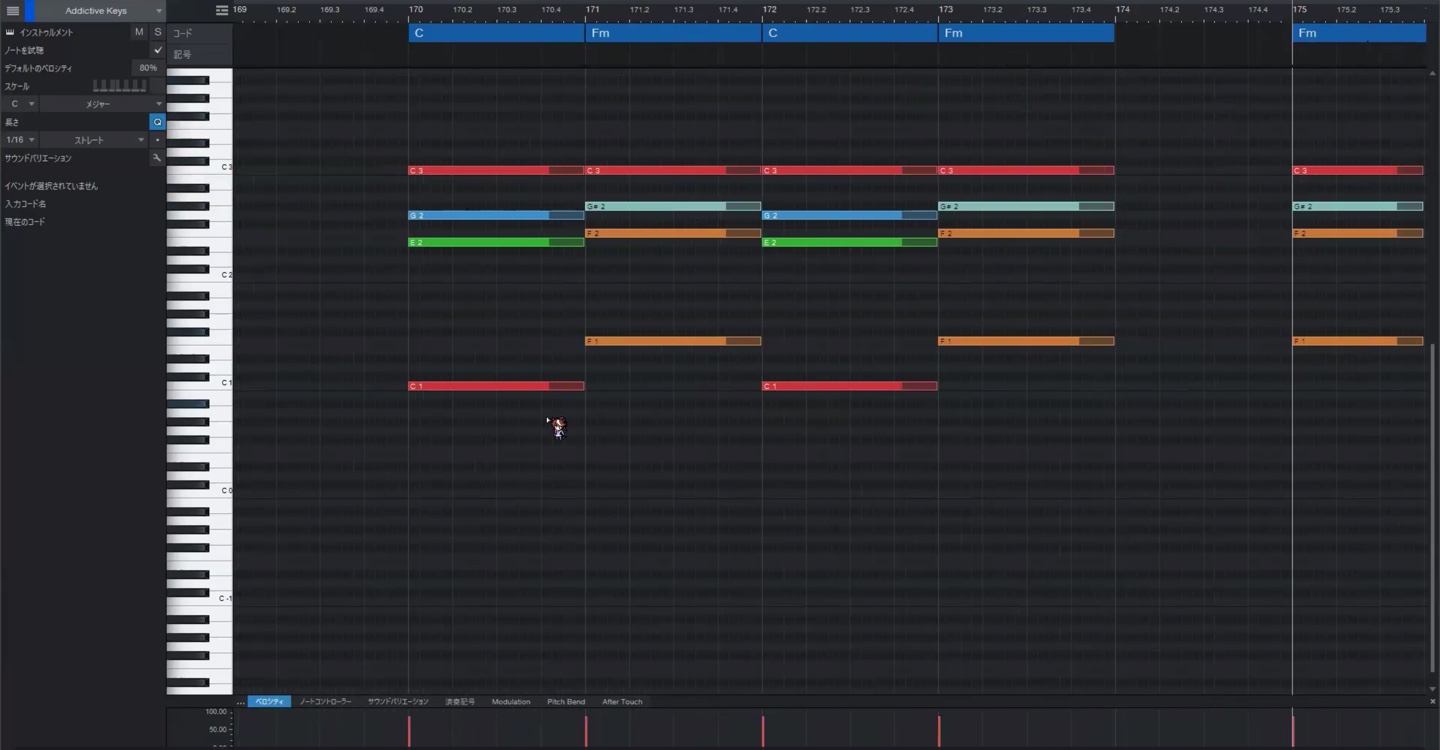

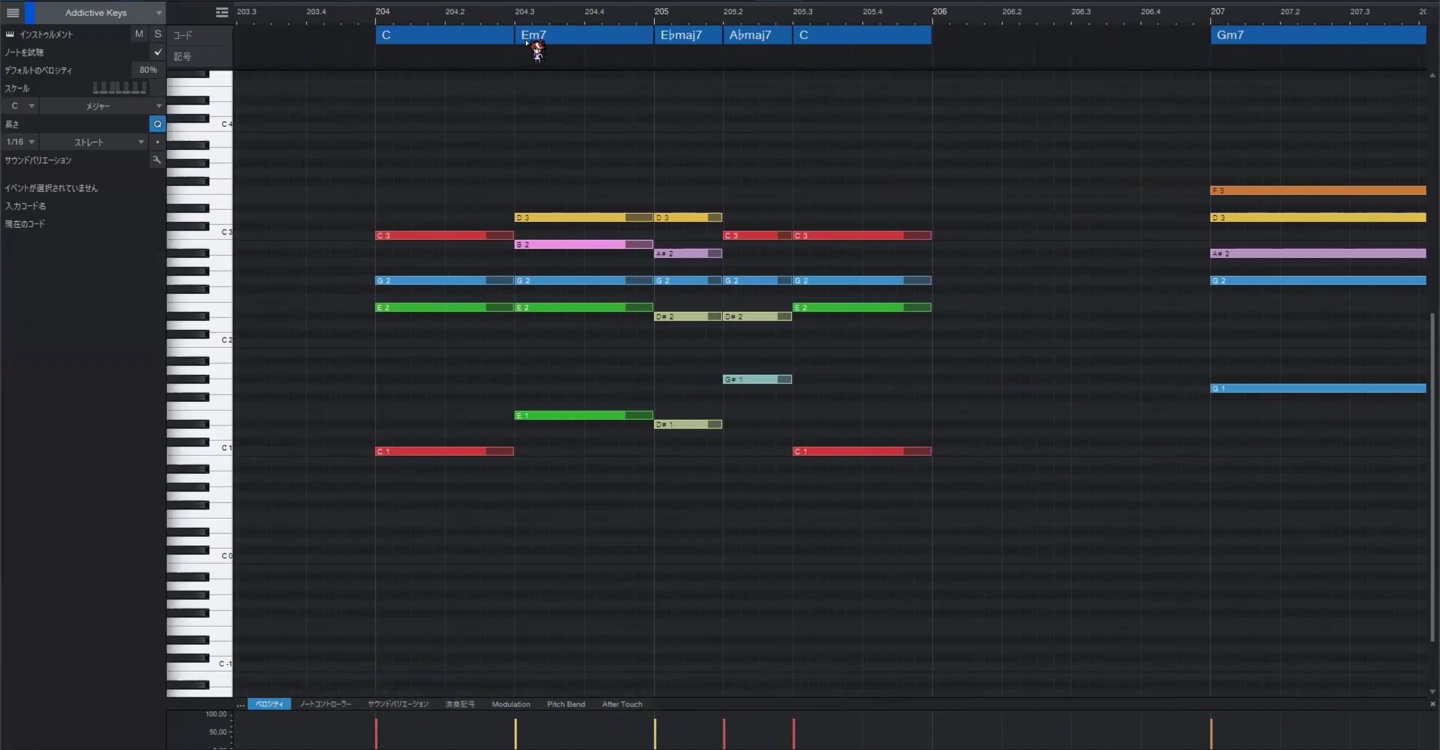

先程のB♭maj7を例に上げてコード進行を作ってみます。

こちらのように、前半をAメロ・後半をBメロと仮定してBメロの頭にB♭maj7を持ってきてみました。

このように、少し転調した感じやBメロが来たことを聴き手に感じさせるようなきっかけになります。こうした変化を加えることで、飽きにくさ・覚えやすさのポイントになります。

それ以外にもダイアトニックコードとノンダイアトニックコードを併用するなど、積極的に取り入れることで進行を整えることができます。

メロディラインに気をつけよう

とはいえ、スケール外の音を取り入れるのは難しいですよね。ここでポイントなのが、「メロディラインに気をつけること」です。

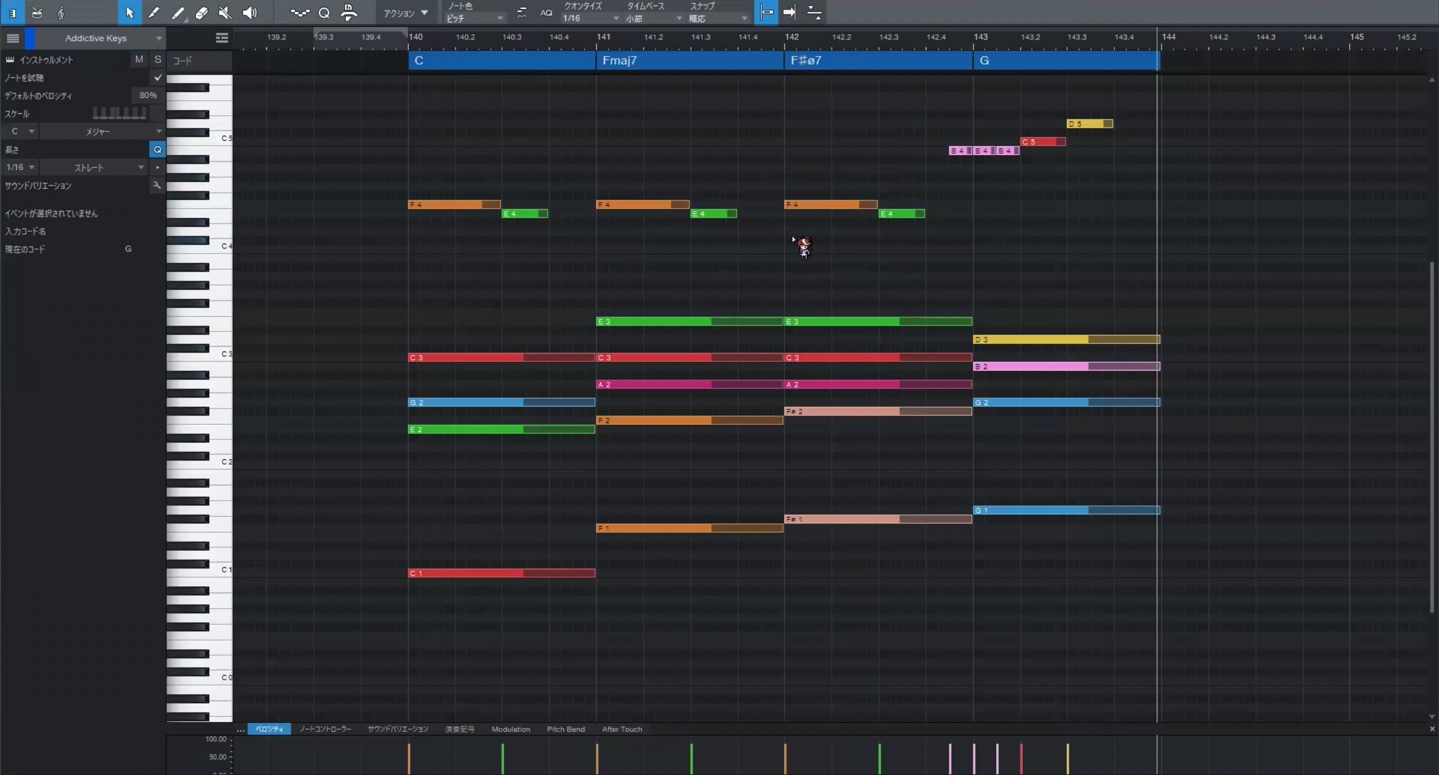

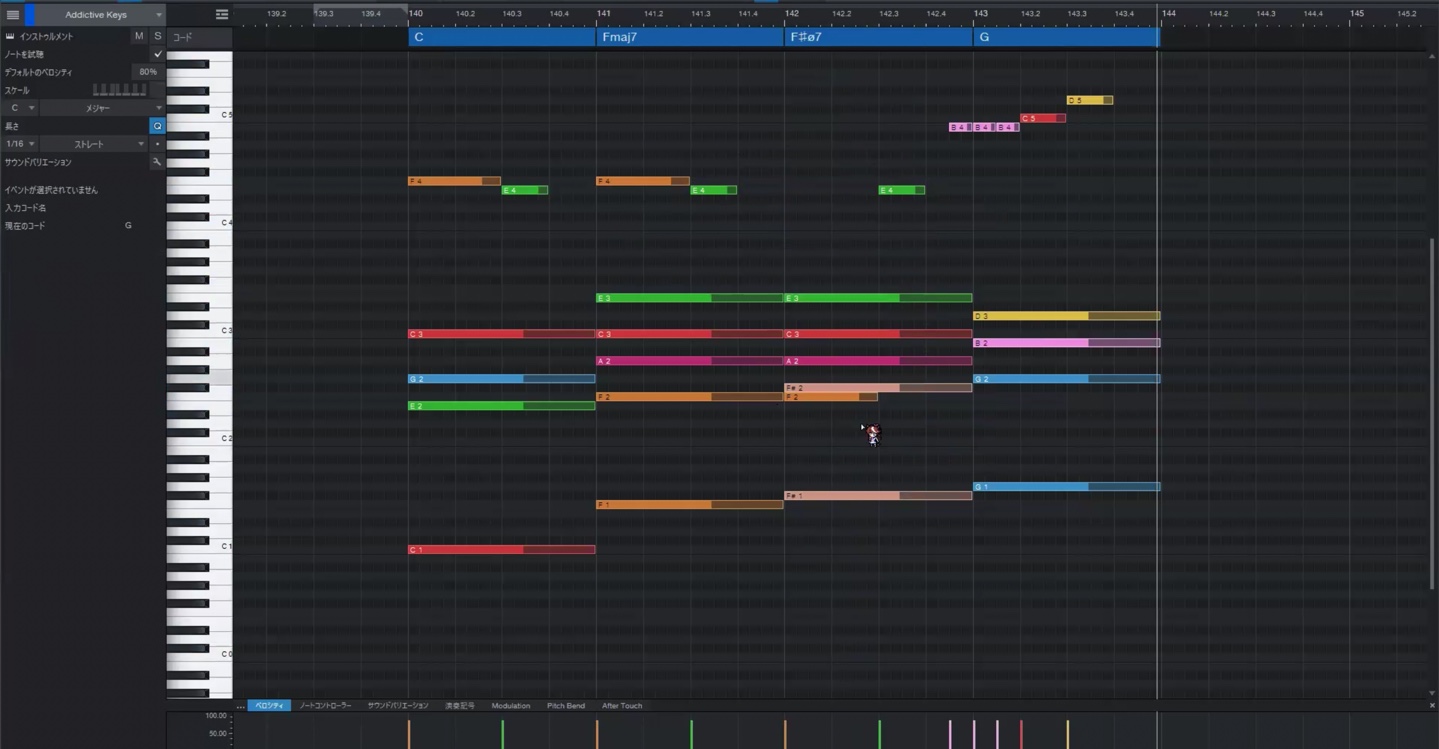

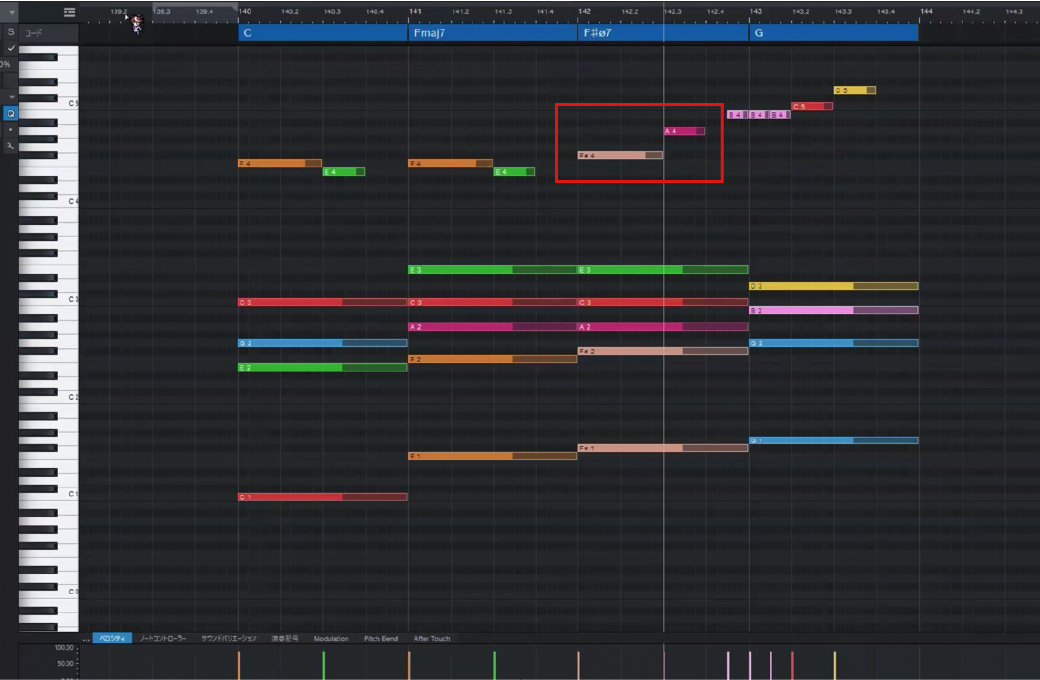

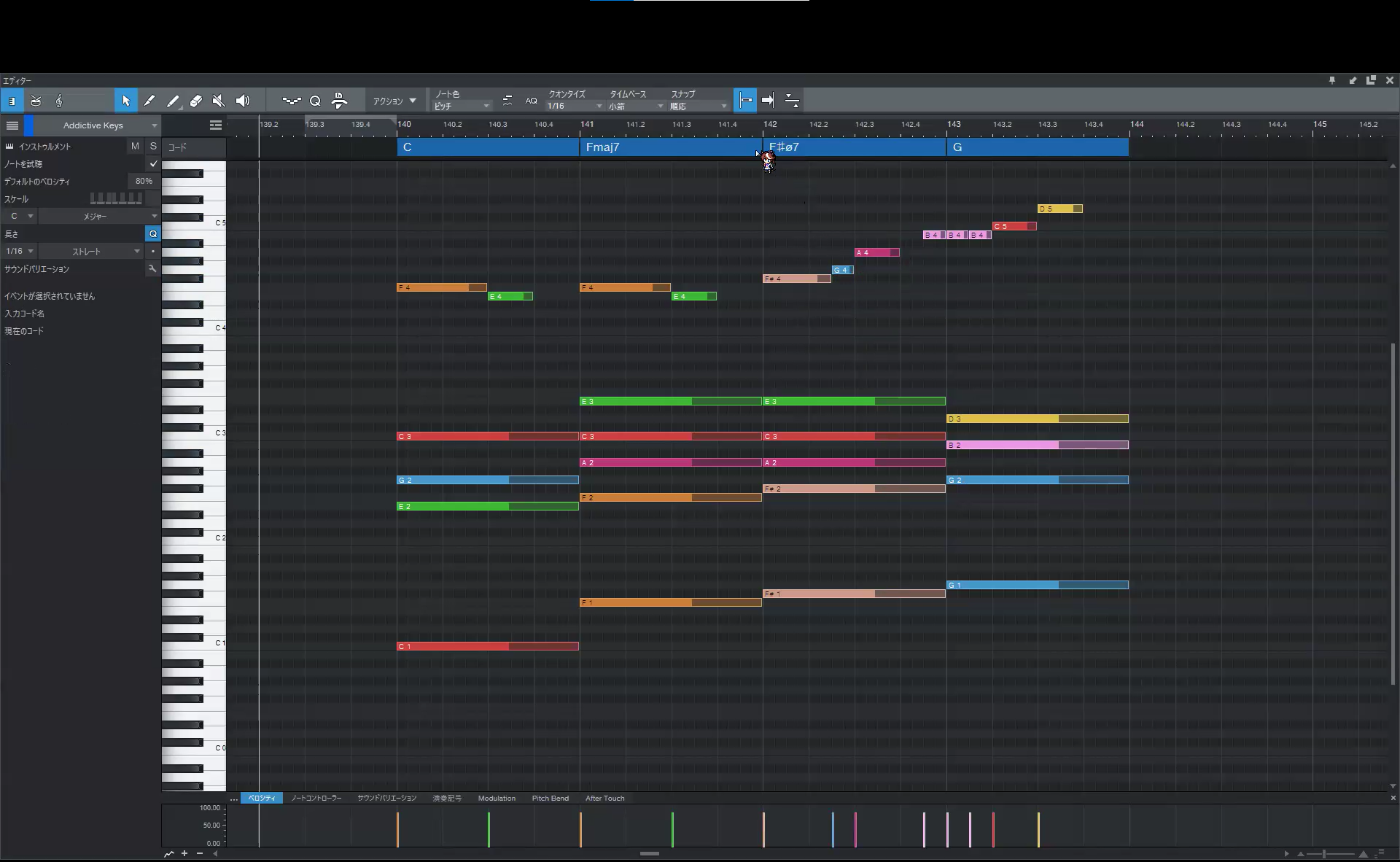

例えば、こちらのようにFmaj7→F#m7-5のスケール外の音を持ってきてみました。

これでF→Eの同じメロディラインを繰り返そうとするとF#m7-5で半音のぶつかりができてしまいます。

そこでメロディラインを整えてあげることで、半音のぶつかりが解消されキレイに聴こえます。

もしくは、あえて半音のぶつかりを入れたい場合は、経過音を入れて長い間不協和音を入れないようにするなどの工夫してみましょう。

基本的には制作の意図を持っていれば自由な発想で問題ないですが、セオリーとして押さえておくと良いと思います。

ノンダイアトニックコードを取り入れることで、飽きにくさの演出や次の展開に飛ばしやすいなどメリットがあります。取り入れるときはあくまでメロ優先で工夫をしてバランスを取ってみてください。

モーダルインターチェンジコードを使ってみよう

モーダルインターチェンジコードとは、とあるメジャーキーコードに一時的にマイナーの雰囲気を取り入れる、言い換えると、同主調のコードを取り入れることです。

例えばCmスケールの音

このCmスケールの音をCメジャースケールに持っていこうとするのがモーダルインターチェンジコードです。

良く使われるのがこの4つなので覚えておきましょう。

-

- Ⅱm7-5(Dm7-5)

- Ⅳm7(Fm7)

- bⅥM7(AbM7)

- bⅦ7(Bb7)

これらをCmスケールに当てるとこのようになります。

では実際の使い方を見てみましょう。

まず良く出てくるF→Fmの流れ

すごくドラマチックでエモい響きになり、聴き手をグッと引き寄せます。このF→Fmの流れは大ヒット曲でもとても良く使われるのでここぞという場面で使ってみてください。(ex.)レミオロメン『3月9日』ラスサビの直前)

またFmの活用として4度上進行を利用したこのような流れもあります。

停滞感が少しあるので、Aメロの少し停滞させたい部分やA’に使うと良いと思います。

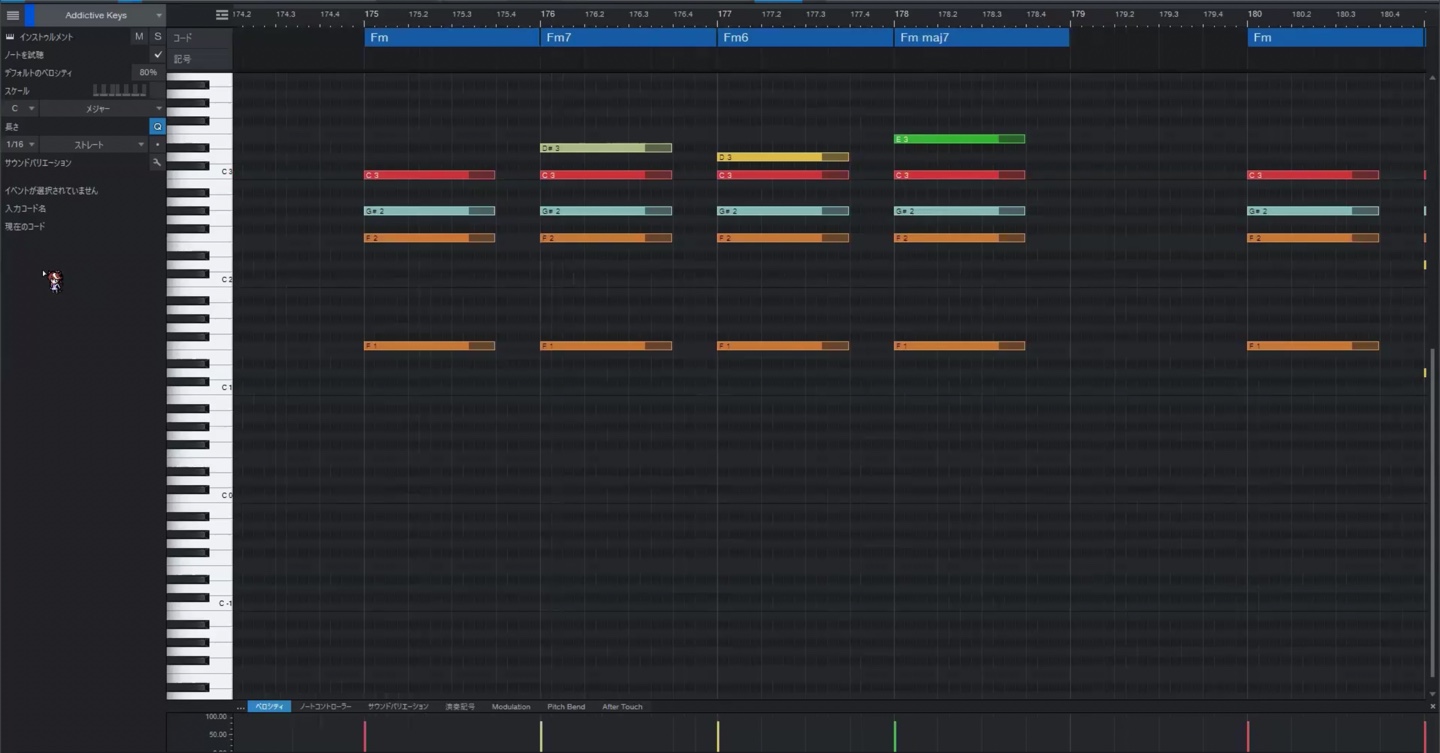

ここまでFmをモーダルインターチェンジコードとして持ってきましたが、Fmをさらに発展させたモーダルインターチェンジコードがあります。

単体で聞くと若干違和感を覚える音ですが、例えばもう少しひねりを入れたい時に、Fmの代わりにFm6やFm maj7を流れ良く入れてあげると良いコードになります。

別の使い方として、Fmをモーダルインターチェンジコードとして入れるときにこういった音で代用もできます。

ここで出てくるのが先程上げたこの4つ

-

- Ⅱm7-5(Dm7-5)

- Ⅳm7(Fm7)

- bⅥM7(AbM7)

- bⅦ7(Bb7)

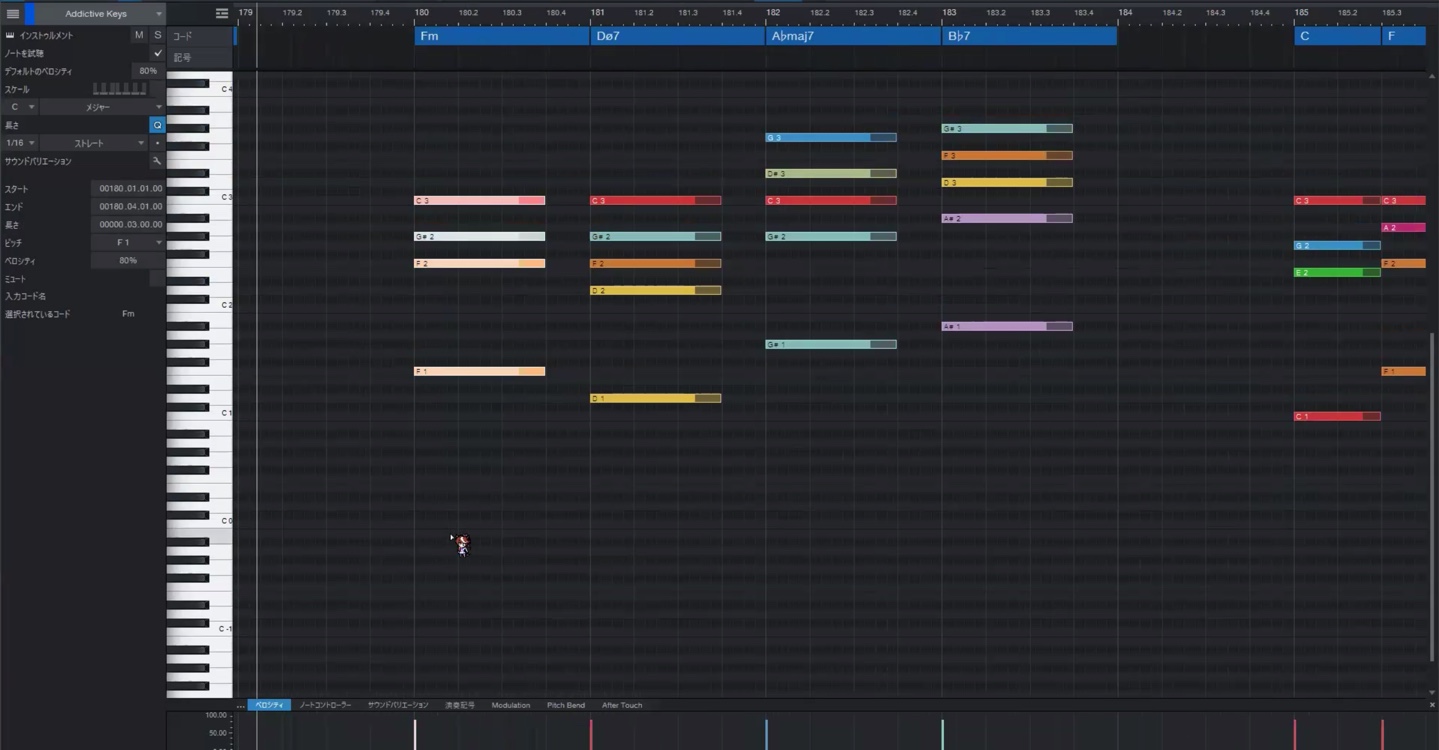

C→F→Fm→Cの流れでFmの部分に代用するとこのようになります。

この辺は自分がイメージした音を使ったり、メロディーに合わせてコードが決まったりします。

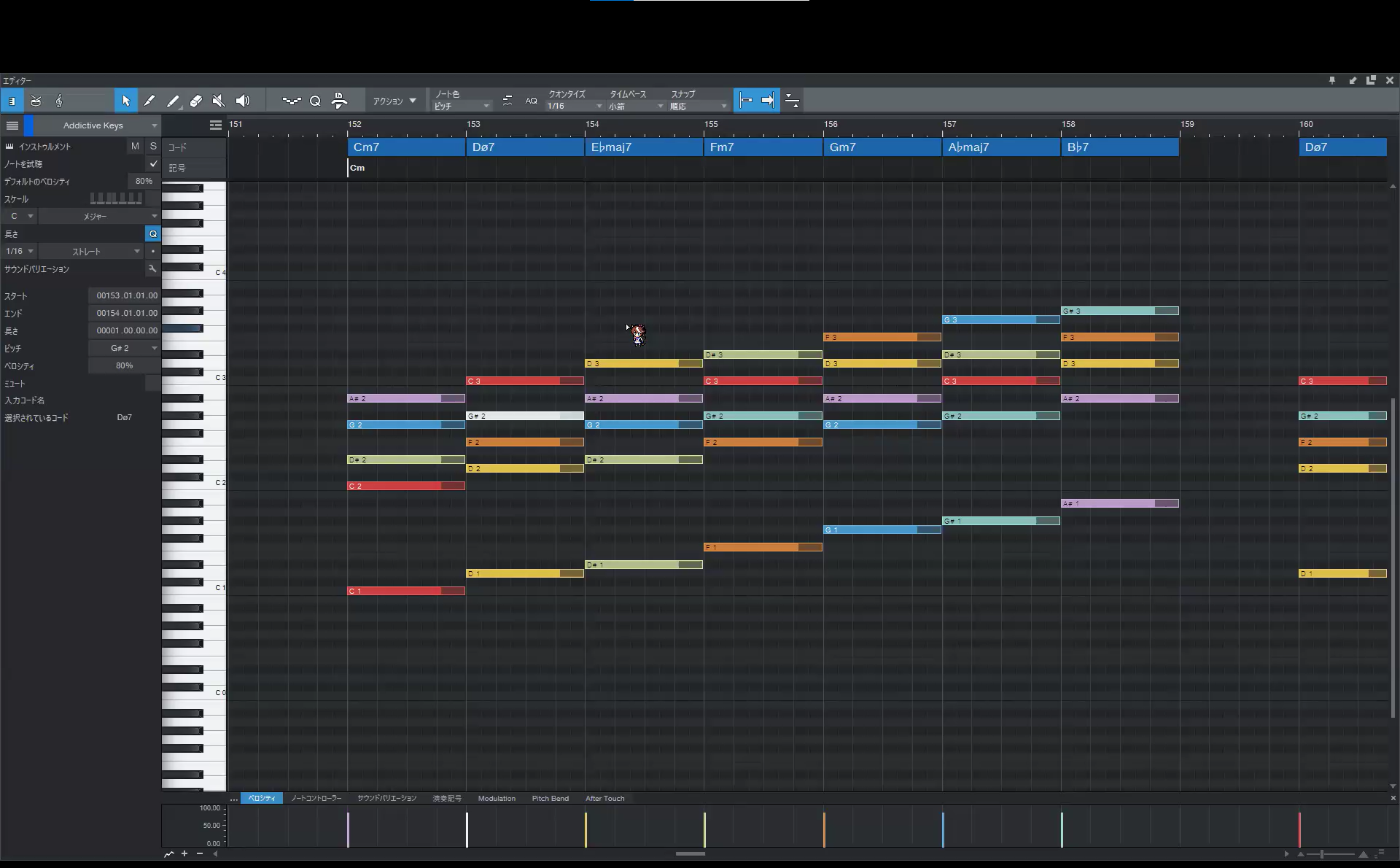

Cm7をモーダルインターチェンジコードで使ってみましょう。これはCの音と一緒に使う場合が多いです。

例えばこの流れ

CメジャースケールからCmスケールに一時的に変わることで、音が明るく聴こえます。

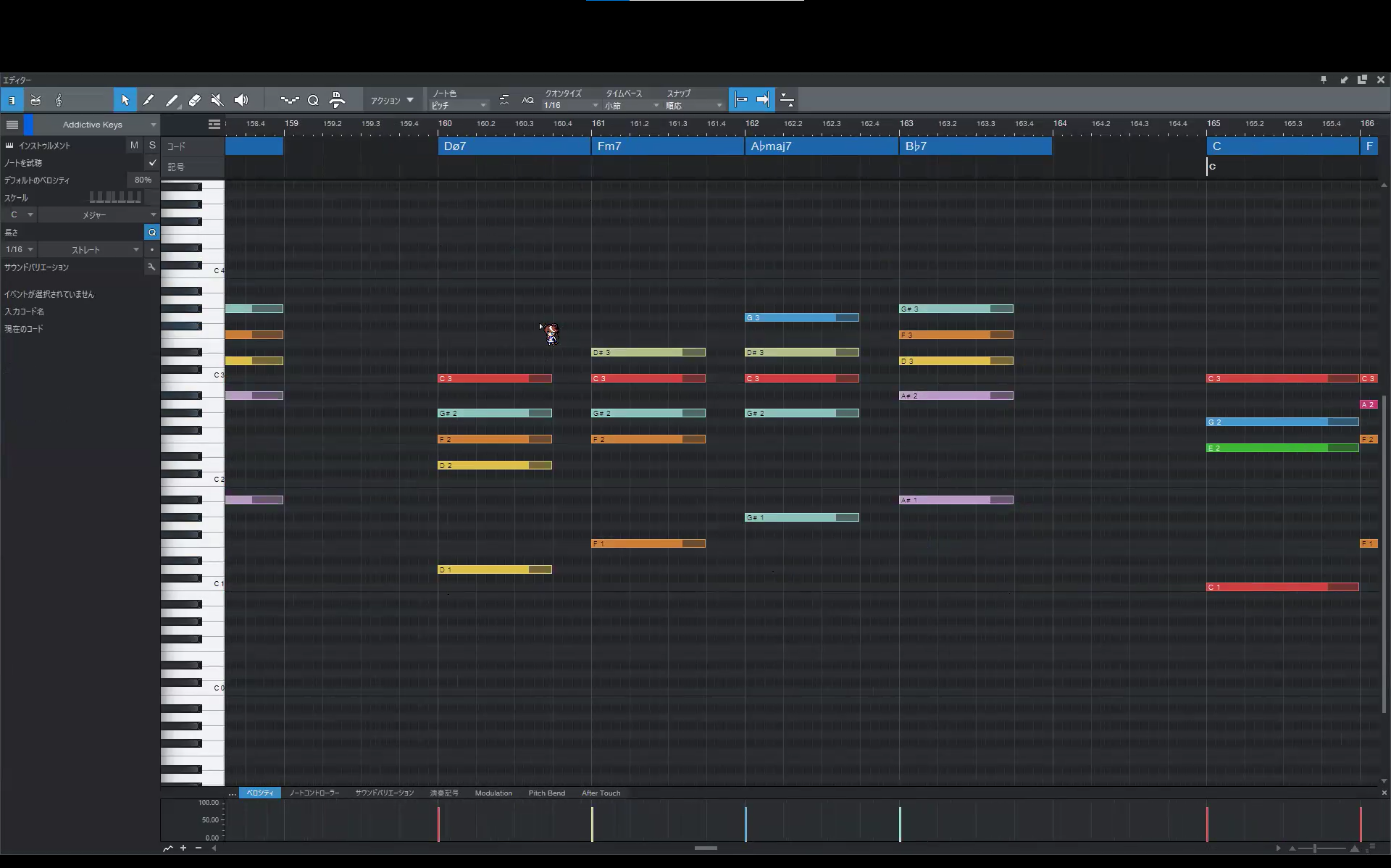

E♭maj7の使い方も見てみましょう。これはフラットシックスメジャーセブンスと一緒に使う場合が多いです。

このようにE♭maj7からA♭maj7への動きが4度上進行なので非常に良い流れが作れます。

練習方法としてはこのコードをそのまま打ち込んでもらってメロディーを入れてみるといった形でぜひトライしてみてください。

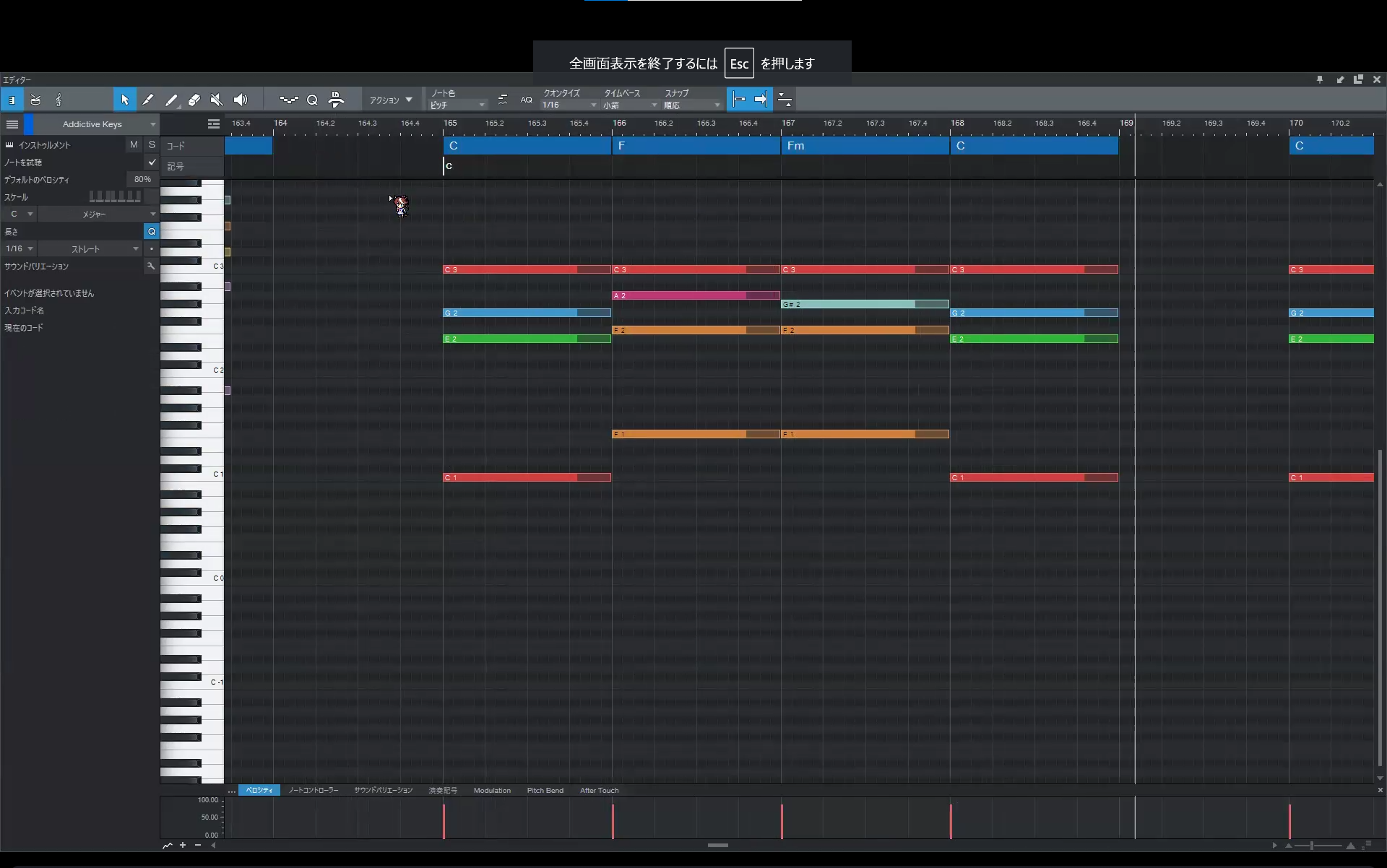

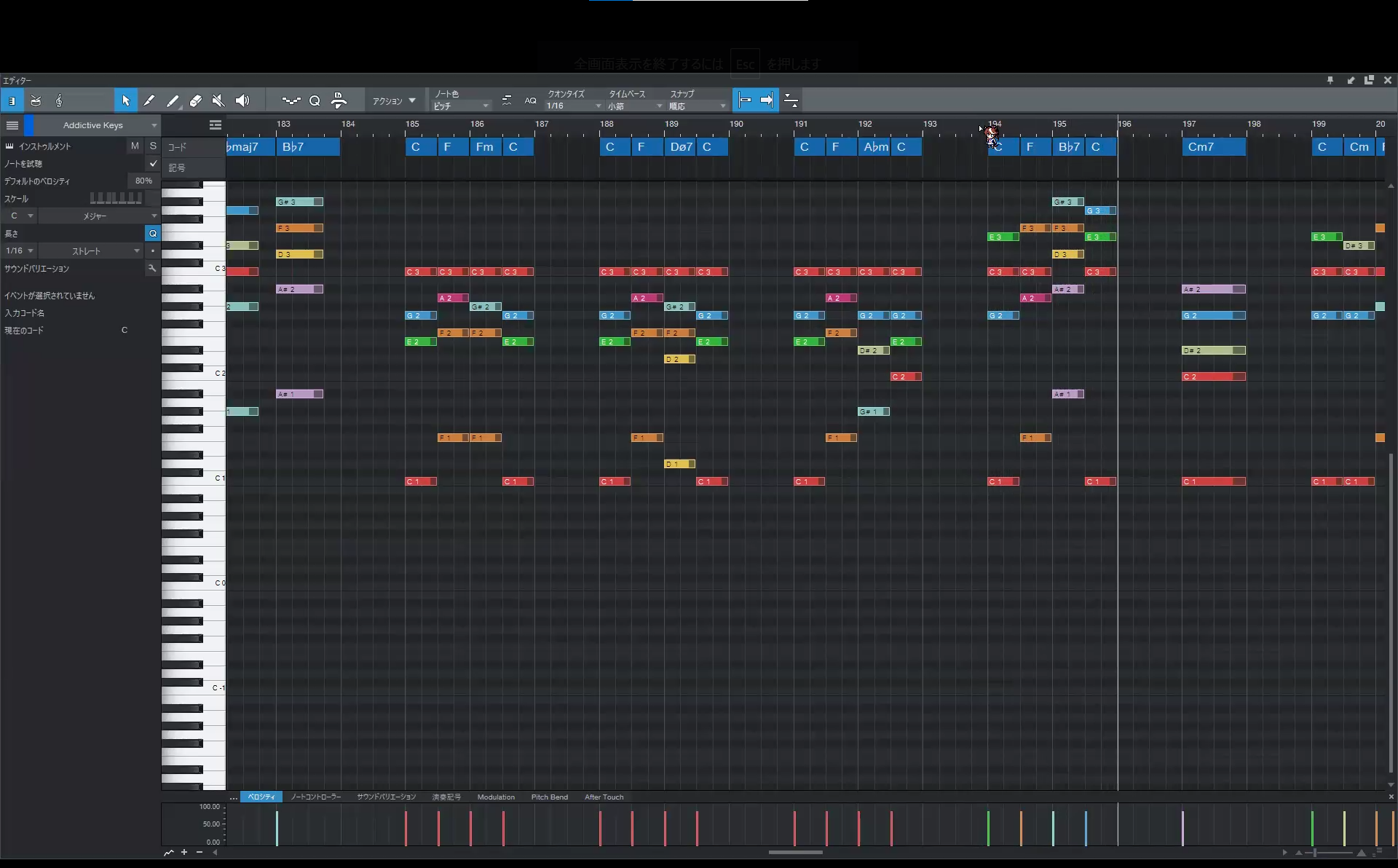

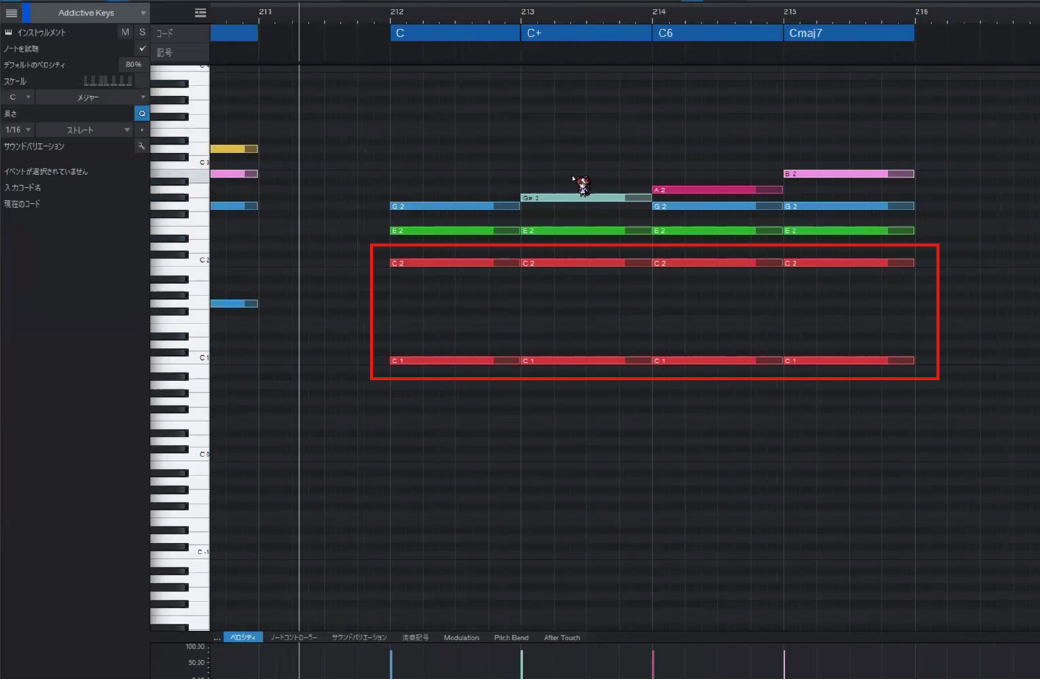

クリシェを取り入れてみよう

ここでクリシェという手法も紹介しましょう。

クリシェとはこの動画のCのように同じコードが長い時間続く時を指します。同じコードが長い時間続くと退屈な印象を受けてしまうので、上のラインやベース音など構成音の一部を変えることで変化を持たせることができます。取り入れるのは難しいですが、AメロからBメロに移行する時やサビの後半部分の一部クリシェを入れてみるとエモい進行というのができてきます。

このようにスケール外の音を自然に持ってくることで、メロディーにアクセントをつけたり半音進行などの流れを作るのに役立ちます。ただ難しいコードを使うのではなく、メロディーラインの形成を考えて意図を持って取り入れられるように使ってみてください!

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

〈RoKo373 プロフィール〉

作詞作曲をメインにYouTubeにて人生を語るRoKo373。ボカロP・シンガーソングライターとして、自身でも制作活動をしながら初心者向け音楽理論講座などをSNSにて展開。

初心者でもわかりやすい音楽理論を伝えつつ、テクニカルだけじゃない、強靭なマインド&トーク力で視聴者を魅了。

avexボカロクリエイターコース

自分のイメージ、理想に近い歌声を再現してくれるVOCALOID™。

ボーカロイドを操り、音楽作品を創り出す、ボーカロイドプロデューサー、略して「ボカロP」。

ボカロクリエイターコースでは、オンライン講義とDiscordを併用することで講師と生徒がコミュニケーションを取り合いながら、音楽を作る上での考え方や理論をより実用的に学ぶことができます。

音楽を作りたい、好きなことを仕事にしたい、その第一歩をボカロクリエイターコースで、共に歩み出しましょう。